子供部屋に自分で設計した階段付きセミダブルロフトベッドを作るプロジェクトは、いよいよ設計が終わって、材料購入の段階に入りました。この記事では、大型家具をDIYする上でそろえておきたい電動工具を紹介したり、便利な大工道具などの必須アイテムを紹介します。

ベッド作りをはじめる気は満々ですが、まず手持ちの大工道具を集めてみました…

- 充電式の電ドラ(インパクトでも、電動ドリルでもありません。)

- のこぎり(折りたためる安いやつ)

- カンナ(刃渡り6センチほどの小型)

- ドライバー、ペンチなど普通の工具(こんなのは沢山ありました)

ラクできるツールが全くない!この装備でベッドを作るとなると精度、仕上がり品質ともに悪くなるだろう(大工さんではない)し、工期もすごく長くなるし、途中でギブアップするかも…ということで、必須レベルで装備したい電動工具を購入したので紹介します。

購入時の判断基準なども書いているので、これからDIYを始めたいと思っている方の参考になると思います。

ちなみに、これから進めるロフトベッドの最終完成写真はこちら。必須アイテムなしでは完成はあり得ませんでした。

階段付きセミダブルロフトベッドを、3D-CADを使って設計・加工・組み立て、完成した記事は、全4記事あります。

設計準備

設計に使う3D-CADの紹介から設計を進める考え方や勘どころなどを紹介

資材購入 ←今この記事

DIYで必須工具等アイテムの選定と、組み立て補材、木材などの選定・購入の紹介

組立て

組み立てからオイル塗布までの様子と、美しく仕上げるための試行錯誤などの紹介

完成写真

完成した階段付きセミダブルロフトベッドの完成写真と、3Dデータを掲載

電動工具など、ほしいものリスト

まず、木材を購入したら設計寸法に切断が必要です。ホームセンターでカットサービスを使うのも手ですが、組み立て途中で必要な長さが変わると対応できなくなるので、できれば現場で切断したいところです。大工さんの腕があれば別ですが、私にはノコギリでまっすぐ切る腕も無いので、丸ノコは必須アイテムと言ってよいでしょう。

また、木材は基本ささくれていて、不用意に手で撫ぜるとトゲが刺さるぐらいの代物です。ささくれや切断面の鋭利な角を落とすためには、紙やすりなどで磨く必要があります。手で作業するには相当の根性が必要になります。この部分も電動工具で楽をするなら電動サンダーも欲しいものリストに入ります。

そして穴あけには、電動ドリルが必要です。また、作業台、部屋の養生部材等リストにしたのがこちらです。

ほしいもの

- 電動工具 丸ノコ (木材切断)

- 電動工具 仕上げサンダー (木材磨き)

- 電動工具 電動ドリル (穴あけ)

- 工具補助 作業台 (木材を切る時の台)

- 工具 丸ノコ替え刃 (切断面をきれいにしたい)

- 養生用具 プラダン (室内の壁や床を保護)

- 工具補助 クランプ (木材を仮固定する)

- 工具補助 丸ノコガイド定規 (木材をまっすぐ直角に切るガイド)

- 工具 サンダー用ペーパー、木工ドリルなど

- 組み立て補材 コーススレッド各種、ボルト類、ナット類など

このほかに、都度必要なものが出てくるはずで、木材や仕上げ塗料も必要です。予算は、工具類(DIY家具本体とは別に、使いまわして残るもの)で5万円程度は必要になります。いずれも永く使えるものなので、ちょこちょことDIYをするなら装備するのがおすすめ。

今回のベッドの場合のコスト感なら、木材や塗料など(ベッドの構成部品)で5万円程度の予定で合計10万円ほどになる計算です。

電動工具の購入

丸ノコの選定基準は、

1.最大切断厚さが38mm以上必要(主に2×4程度の材料切断)

2.木材と接するベースがアルミ鋳物製

3.できる限り軽いもの

4.購入価格が1万円前後

ホームセンターには、様々な大きさの丸ノコが並んでいて、3万円以上する機種もあります。もちろん値段相応の性能・機能になりますが、最終的に購入したのが、ハイコーキのFC6MA3という型番の丸ノコでした。

ホームセンター展示してある各メーカーと見比べたときの印象は、「各種調整機構が備わっていて、必要十分の切断能力(カタログスペック参考)があり、重さもほどほどで価格が1万円程度でお買い得」というもので「ダクトを接続すれば切り粉の集塵もできるので拡張性もあるな」でした。

記事内容に則した広告

別記事で、この丸ノコの使い初めに必要な調整方法を書いた記事がありますので、丸ノコ購入時にはすぐに使い始めるのではなく、一度記事を見て確認してみてください。切り粉排出ダクトの自作部品も書いています。

サンダーの選定基準は、

1.回転ではなく往復研削のもの

2.ペーパーの交換が楽

3.集塵がついている

4.できれば音が静か

5.高速で振動するので耐久性・信頼性も重要

で、これはホームセンターで選定し、amazonで購入しています。

選定基準に入れていますが、サンダーは粉塵と振動というモーターや摺動部品に悪い条件がそろっていて、信頼性も大きな要素になりました。信頼性・耐久性は、実際に長期間使わないと評価できないものなので、ネットの記事を半分参考にしながら、メーカーの商品開発ポリシーを想像しながら判断しました。結果、購入したのが、マキタのB03710という型番の仕上げサンダです。

選定時に、ダストパックが標準で付属していてペーパー交換がレバーで簡単なこと、メーカーが信頼できそうなこと、でした。

記事内容に則した広告

電ドリの選定基準は、

1.安いこと

で、電動ドリル本体も奥が深い開発ポリシーがあると思いますが、ハンドドリルを使っての木材(金属も…)の切削においては、ドリル本体の精度云々より、切れるドリルを使う事(買う!)だと思っているので、本体はとにかく安いものを選択しました。

結果、購入したのがリョービのFDD-1010KTというドライバドリルで、価格は4000円ほどでした。正逆回転が出来て、トルクコントロールもついているので必要十分だろうと判断して購入。

記事内容に則した広告

また、こんな工夫をして機能アップするのも楽しいです。下の記事は、ドリルに水準器を取り付けて、ドリル加工の精度アップを狙った工夫の紹介です。

アフィリエイト広告

工具や便利グッズなどの購入

- 作業環境の整備

作業台

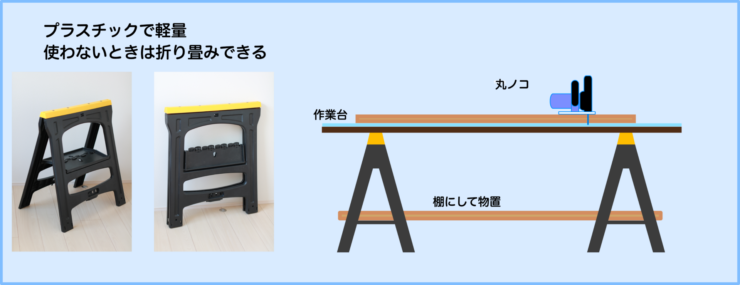

作業環境を良くするためにはまず作業台が必要です。かといって、常時設置できるような、作業部屋がある訳もないので軽量の折り畳み式を探しました。ホームセンターで見つけたのがこちら。

これは、プラスチック製で軽く折り畳みできるのでコンパクトに収納できます。強度はそれなりですが、二つ並べて、しっかりした木材を天板に使うと立派な作業台になりました。

記事内容に則した広告

プラダン

プラダンは部屋内での作業時では、(1枚200円ほどで安価ですが)有ると無いとでは、もしもの時のダメージが全く違います。

こんなことが防げるので、部屋で作業するときは可能な限り養生(保護)することがおすすめです。

私は、今回のロフトベッド作成作業では、床に2枚重ねのプラダンを養生テープで固定し、壁は作業スペースの周りに重ねたプラダンを貼りました。

通販よりホームセンターで購入する方が安くておすすめです。

延長コード

家庭には何本か延長コードがあると思いますが、DIY用に差込口にシャッターがついているタイプの延長コードを購入しました。地味なことですが、切り粉が差込口に入ったり、落とした釘が近くに落ちたりした時を考えると、少しでも安全にしておくに越したことはありません。

記事内容に則した広告

硬質断熱スポンジ

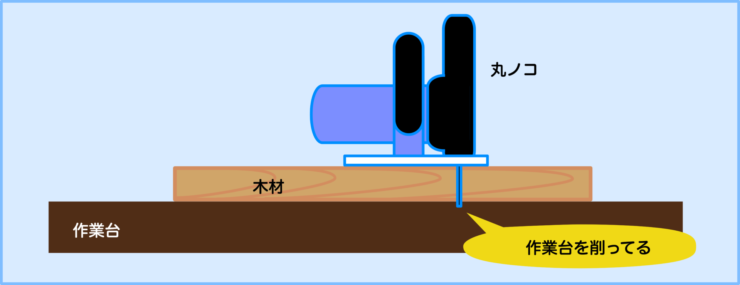

これは、作業台の天板の上に敷いて使いました。丸ノコで木材を切断するには、木材の厚みよりも2~3mmほど刃物の切込み量を深くして切断します。このとき、木材を天板の端っこから切断したい場所を飛び出させて、切断しないと天板を切り込んでしまう事になります。

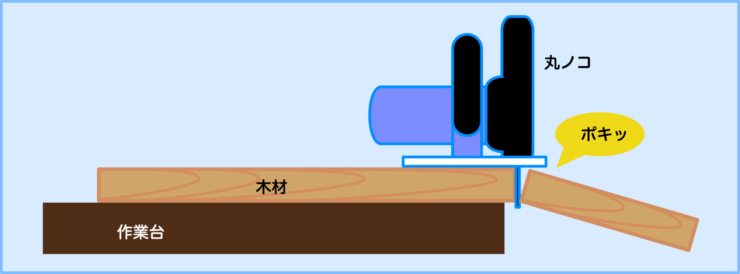

でも、木材の端っこを天板から飛び出させて切断すると、完全に切断できる直前に、切り落としたい部分が重さで下に落ちて木が割れてしまう経験はないでしょうか?

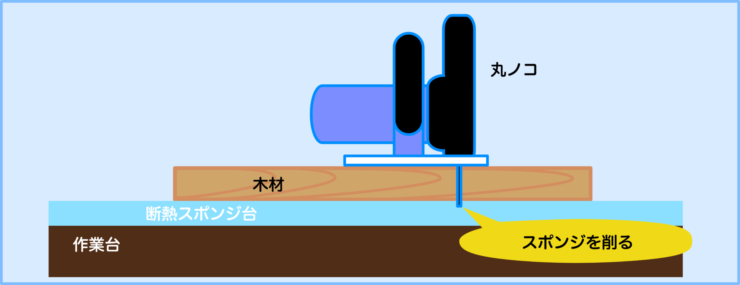

こんな時に、作業台と木材の間に捨て木材を置くことがありますが、今回ホームセンターで探し、使ってみたのが断熱スポンジでした。こんな感じのものです。

記事内容に則した広告

20mmの厚さで800円ほどでしたが、そこそこ強度があってふわふわしないので、しっかり材料をクランプしても大丈夫でした。切断するたびにこのスポンジを切り込むことになりますが、捨て木材よりも軽いので使い勝手は良かったです。

しかし、デメリットがありました。このスポンジの切り粉が体に悪そうです。切断中・作業中はマスクをしていますが、細かなプラスチックが静電気でくっつくので、丸ノコの集塵で漏れた粉塵が厄介です。作業後に掃除機で吸引したり雑巾でぬぐい取る手間が増えてしまいました。木材の切り粉よりも厄介なので、次使うか解りません。捨て板(木材)の方が良いかも…。

- 工具補助的な便利グッズ

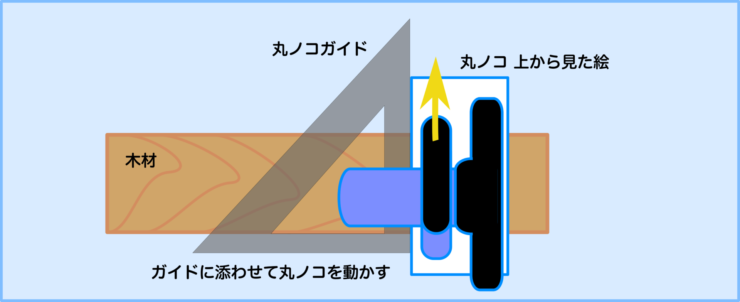

丸ノコガイドと2×4定規

丸ノコガイドは、木材の切断で直角に切るのに便利なガイド板です。必須アイテムです。

右が、シンワ測定の丸ノコガイド定規トライアングルポリカ30cmという商品で、軽量ですが滑り止めがついているので切断中にズレることもなく、丸ノコを添わせるガイド部分には、ステンレス材が使われているので、スライド時の抵抗がなく、スムーズに作業できます。

2×4定規は、丸ノコガイドを探しているときに見つけたアイテムで、「あれば便利かな…」程度の想いで購入しましたが、これがあったおかげで随分ケガキの時間短縮ができたと同時に、何も考えずに穴ピッチが決まるので大変重宝しました。写真の左に写っている透明のものです。

清水製作所のラクダツーバイフォー定規という商品で、2×4材の断面に穴を開けたい時など、あらかじめスケールで測りながらケガキをするのではなく、この定規を断面に当てて、穴に沿って鉛筆でなぞると位置決めが完了します。安定して同じ位置を決められるので手放せませんでした。価格も500円ほどでコスパ最高です。

記事内容に則した広告

記事内容に則した広告

丸型水準器

ドライバドリルを購入しましたが、工具は使い方次第で結果が大きく変わります。例えば、穴を垂直に開けたいのに少し傾いてしまい、ビスを入れると木の側面からビスの先端が飛び出してしまった。というのは、工具の精度ではなく、使い手の問題です。

リスクを少しでも少なくするために、購入したドリルドライバに水準器を取り付けました。

グルーガンで接着して取り付けしましたが、冷えて固まるまでに少し時間があるので、傾かないように取り付けます。使い方は、水平穴を開けるときは、上下方向を水準器で決めて左右方向は目カンで見当を付けて、垂直穴を開けるときは、水準器を頼りに開けます。

記事内容に則した広告

クランプ類

木材を締結前に仮止めしたり、切断時に固定したりするためにクランプも必要です。150mmストロークのクランプ2本を購入しました。

使った感想は、150mmストロークでは少し短かかった印象です。150mmストロークだと、2×4材の38mm方向の仮止めは問題ないですが、89mm方向と別の木材といった場合に若干の長さ不足を感じました。300mmほどあれば良いかな…と思っています。しかし、長ければ長いほど、使えるシチュエーションが広がるので一概には言えない感じです。

記事内容に則した広告

- 工具類

ドリル

ドリルは切れ味が命です。切れ味の悪い刃物を使っていると、仕上がりが悪くなり、結果、無駄な修正や手数が必要になり、良いことが何もありません。

購入したのは、インパクト用(六角のシャンクがついている)木工ドリル、φ4.5、φ8.5、φ11と、M8六角ボルト用の座繰りを掘りたかったのでφ21の木工ボアビットを購入しました。

記事内容に則した広告

丸ノコ用チップソー

購入した丸ノコには、付属品とサービスでもう一枚チップソーが付いていました。どちらも52刃のもので、少しでも切断面がきれいになればと思い、72刃のチップソーを購入しました。

最初から72刃を使って切断したので、52刃の切断面と比較できませんが、72刃での切断面は非常にきれいで、サンダー仕上げが必要ないと思えるくらいの仕上がりでした。切断面の様子は、次の記事で紹介しています。

記事内容に則した広告

その他

そのほか、仕上げサンダーのペーパーは消耗品なので、サンディングペーパーを20枚ほど購入したり、木工用のやすりなどを購入しました。

木工用のやすりでは、コーナーRの洗作業で使う事があるので、こちらも装備したいアイテムです。

記事内容に則した広告

大まかな工具類がそろったところで、木材の購入にすすみます。

2×4材、2×6材など木材・組み立て補材の購入

私の家の周りには、3キロ圏内に中規模のホームセンターが2軒、工具屋さんが1軒あり、大規模なホームセンターは7キロくらい離れています。もちろん車で移動しますが、この時忘れてはいけないのは、車に入る長さです。事前にしっかりと測っておきましょう。私の車は、8フィート(2500mmほど)がギリギリ入る車内で、それもたくさん買うと入らないと思います。

ホームセンターには、無料で軽トラを貸してくれるサービスがある店舗も多いですが、その荷台も平で積む場合、長さで1900mm、幅で1400mm、斜めに入れても2300mmほどが入るサイズです。

軽トラで長物を運ぶのに、荷台から運転席の上に斜めに乗せて運ぶ光景をよく見ますが、プロが経験に基づいて縛ってズレないように荷締めして運搬していらっしゃいます。

ロープワークに長けた方なら勘どころが解ると思いますが、経験がない方は安易に真似しない方が安全です。走行中に荷崩れしたら、自分の事故だけでは済まなくなることもあるので、DIYの自己責任とは別次元の話です。

材料の購入先は次の考えでそれぞれ購入しました。

木材 → 近所のホームセンター(少し遠出してでも見て買う)

締結用ビスやボルト → 価格を見て、工具屋さんとネット販売

一般的な形状ではない金具など → amazonとか

Google AdSense 広告

- 木材の購入

必要な木材のサイズをリストにして、ホームセンターに買いに行きました。ツーバイ材でよくあるのが、材料の悪さです。中には「こんなの商品として並べる?」っていう位のもあります。

挙げればきりがないですが、

節だらけで完全に割れている

床に置くと2センチくらい角が上がる(ねじれ)

中央で1センチくらい曲がりがある

ヤニがあふれ出している

運搬時に縛った傷がくっきり

日焼けして色むら

面の肌がささくれ状態

などツーバイ材は、安価に提供されているだけあって、中には相当悪い材料も混じっています。

購入する側からすると、店頭に並んでいる木材の中から少しでも良いものを選択して買いますが、これまでの選別により、悪い材料が表に並ぶことになり、一番状態が良いのを探す感じで購入することになります。

ホームセンターの店員さんも苦労されていることと思いますが、気長に何度かホームセンターに通って購入するしかありません。安く提供していただいているので、くれぐれも苦情などしないように…。

ここからが本題ですが、購入時に気付いた点が、

2×4 6F

が一番安い!って事でした、単に売れ筋の流通量の話だと思いますが、設計時に2×8や1×6とか既存のサイズをふんだんに使いましたが、購入してみると体積当たりの単価が、2×4 6Fが最安でした。私が良く行くお店だけの話かも知れませんので、購入検討時に見比べてみてください。

次回の設計時にはこの点に注意して、基本は2×4 6Fを使う設計にしたいと思っています。近所のホームセンターでは、2×4 6Fは平置きで潤沢に売られていて、特値がつけられていることが多いです。

アフィリエイト広告

- 締結用ビスやボルトの購入

今回ベッドの設計では、要所の木材の締結に、六角ボルトとオニメナットを使って締結しました。必要なボルトM8-50とオニメナットPタイプ8-20をホームセンターで探したところ、4個入りの小パックで売られていることもあり、なかなかの値段が付いていたのでホームセンターでの購入は断念。

そこで、仕事で設計をしていた時によく使った、ミスミのサイトを確認し、個人向け通販が可能なことを発見、登録して価格を確認したところ、ホームセンター比で約1/6の価格で買うことができました。

ミスミECサイトはこちらです。登録すれば分厚いカタログも送ってもらえて、眺めているだけで、なんでもできそうな気分になります。

個人向け販売も可能な通販で有名どころはモノタロウもありますね。多く使くネジやビスは少し安いだけでも大きく購入価格が変わってくるので、見極めて購入したいところです。

ただし、どこにでも手に入る一般的な材料(M8用の平ワッシャなど)は、ホームセンターや工具屋さんの箱売りが安いことが多いので、通販が最安と言う訳ではありません。

今回のロフトベッドでは、コーススレッドを200本以上、六角ボルトのM8-50でも100本近く使うので、積み重なると締結材料だけで高額になります。

コーススレッドは、名前に「フレキ」とか「ラッパ」とか書かれていたり、「割れ防止」とか「全ねじ」とか、いくつかのキーワードが記載されて売られています。このあたりの解説記事がありますので、ネジの基本的なところを振り返ってみてはいかがでしょうか?

- 一般的ではない金具などの購入

今回、写真のようなL字の金具を使いました。ホームセンターにも汎用的に使えそうな金物が売っているコーナーがありますが、「思い通り!」とはいかない場合が多く、先のミスミ通販でも、カスタマイズして思い通りの金具が購入できますが、カスタマイズ注文生産品となり、価格面でしり込みしてしまいます。

今回は、amazonで理想に近い部品を探し、それを使える設計に変えることで対応しました。どちらが先という決まりはありませんが、使えそうなものに合わせて設計を変える柔軟性もDIYでは必要です。

あと、木材の保護を目的にワトコオイル、クッションを作るためにウレタンチップスポンジとソファー用の布などを買いました。

記事内容に則した広告

ここまでの購入で、ちょうど5万円となりました。ただ、残材になる木材や、残ったコーススレッドやボルトなど、次回のDIYに回せるので、もう少し買える余地はあります。

一度に購入するのでなくコツコツと…

工具類や木材に共通するのは、必要なものは全て購入するのではなく、少しずつ集めていく方が良いと感じます。必須アイテムとして紹介しましたが、一通り手作業で作業してみて、この部分が楽にならないかな?という感覚でアイテムを装備するのも良い方法です。

次回はいよいよ組み立ての様子です。一気に完成までの記事になります。

この記事へのコメント