ベッドのDIY、難しそうなイメージかも知れませんが、家具屋さんで見たベッドやインターネットで調べられる範囲の脳内イメージと、ちょっとしたきっかけさえあれば自分設計の理想のベッドが作れます。今回は家具屋さんではなかなか見かけない、ワイドダブルサイズのロフトベッドを設計・製作しました。大き目サイズのWDベッドは、子供部屋だけでなく大人でも使い勝手良し!

このシリーズ記事の最後には設計図になる3Dデータもダウンロードできるので、思い通りに設計変更(カスタマイズ)してベッドのDIYにチャレンジしませんか?

【完成紹介】 思い通りのベッドが完成しました

まず、結果から紹介すると、子供部屋にジャストフィットのセミダブルサイズのロフトベッドをDIYで作成することができました。今回作成したのは、部屋に対してちょうどいい高さの安全な階段付きセミダブルサイズのロフトベッドです。

といっても、設計図も何もない状態から、いきなり木材を購入してノコギリとかなづちを持って完成させたわけではありません。頭の中に思い浮かべた理想のベッドを何年もかけて、何度も試作品を作り完成したわけでもありません。

一回キリで理想のベッドを作り上げることが出来た理由は、3次元CADで設計をして何度もCAD上で作り替えたからです。とりあえずの想いで形状に起こして視覚化する → 気に入らないところを考え直す → とりあえずをまた形にする、を繰り返すことで完成度の高い・満足度の高いベッドが出来上がりました。ベッドのような大型家具のDIYこそ、3D-CADを使って設計すると完成度が格段に向上するだけでなく、メリットがいっぱいです。

こんな経験はないでしょうか?

何もない部屋では、広い部屋だと思っていたけど、家具を配置しだすと狭く感じる…

これは、部屋の大きさ・天井の高さ窓の位置などと、広いお店の中で見ていた家具のイメージとの比率が合わないため、思っていたのと違う…空間占有感のズレからです。頭の中での印象は、その場の雰囲気で変化するので、組み合わせ後の結果の印象も変化してしまいます。それなら…

客観的に見比べられる3D-CAD設計で、「思った通り」のDIYをしてみませんか?

という、3D-CADを使ったロフトベッドDIY作成の紹介記事になります。

シリーズ記事は、4記事から構成されていて、本格的な設計はここ(この記事)から、工具や材料の購入についてはここから、組み立ての様子がここから、完成写真はこちらになります。大型家具のDIYは初めてでしたが、基礎的なことに戸惑いながらも、完成までたどり着いた超大作です。下記リンクからも進むことが出来ます。

階段付きセミダブルロフトベッドを、3D-CADを使って設計・加工・組み立て、完成した記事は、全4記事あります。

設計準備 ←今この記事

設計に使う3D-CADの紹介から設計を進める考え方や勘どころなどを紹介

資材購入

DIYで必須工具等アイテムの選定と、組み立て補材、木材などの選定・購入の紹介

組立て

組み立てからオイル塗布までの様子と、美しく仕上げるための試行錯誤などの紹介

完成写真

完成した階段付きセミダブルロフトベッドの完成写真と、3Dデータを掲載

これからDIYを始めたい方や、自由設計のオリジナル家具を作りたい方も、参考になることが沢山あると思います。

また、この設計に使った3D-CADなら重い家具を何度も移動させることなく、部屋の模様替えシミュレーションも自在です。ぜひ、この記事を参考にして、3D-DIYにチャレンジしてみてください。

ここからの前置きは読み飛ばしてもかまいません。

子供部屋にベッドがありません (前置き)

(2月ごろの回想としてお付き合いください。)5年生の小学生の息子は、まだまだ親と一緒に寝ています。春には6年生になって、そろそろ自分の部屋で過ごすかな?と思ってはみたものの、子供部屋にはほとんど家具がなく、物置き部屋になっていました。

そこでベッド、机、本棚など必要なものをピックアップして、どんな感じのものが良さそうか、また必要なのかを要望と希望としてまとめてみました。(この時点では市販品を購入するのが前提でした。)

- ベッド

子供からの要望: 部屋を広く使いたい → 親:ロフトベッドがイイかな

親からの要望: 永く使ってほしいのでセミダブルサイズがイイだろう

(そんなに大きな子ではないですが…)

親からの希望: ベッドに上り下りするとき、はしごではなく階段がイイのでは - 机

親からの要望: 将来パソコンを置いても狭くならない広いサイズがイイだろう

子供からの意見: ロフトベッドとセットのやつあるやん - 本棚

親からの要望: 大容量が望める天井まであるようなものがほしい

子供からの意見: なんでもいいよ(めんどくさくなってきたか…) - その他

子供からの要望: ベットの下から1階へ降りる消防署みたいな棒付けて!

親からの返答: ここ2階ですけど?(消防署のすべり棒のことかな?)

子供からの要望: だから床に穴開けて →親: …却下…

この中から、まずベッドを優先に考えて購入前提で家具屋さんとネットを巡回しました。でも、なかなか思い通りのものが見つかりませんでした。

理由は、ロフトタイプでセミダブルサイズという条件で、商品の幅が狭まるのが原因でした。

これは、ロフトベッドの良いところが「部屋を広く使う」ための省スペース家具なのに対し、セミダブルサイズベッドの良いところが「ゆったり、少し大きめ」という、相容れない関係からだと思います。ネット通販で少し見つけましたが、大人用のシンプルなパイプベッドで、今回の購入対象にはなりませんでした。

しばらく探しましたが市販品では見つけられなかったので、DIYテーマになったと言う訳です。

アフィリエイト広告

構想から完成までのロードマップ

ぼんやりと頭の中にある「作りたいイメージ」をもとに、すぐにのこぎりを持ち出して形にできる人はごく一部の天才だと思います。

作ってみたいけど、何から手を付けたらいいんだろう…という方のためにロードマップを作成しました。

やりたいこと、アイディア、懸念事項、決まり事など全て書き出す

要件整理した内容を項目毎に分類して簡単な文章にする

新しい思い付きや問題点も含めていく

ネットやホームセンター等活用して資材のコスト感を高める

規定寸法(木材や購入品など決まったサイズ)を確認 ←今回ならマットレスなど

設置場所などの現場で手書きスケッチでアイディアを見える化する

既存の実物と頭の中のイメージの大きさを近づけるためにメジャー等で概寸確認

幾通りかのスケッチ案を作成して、一長一短を書き出しておく

規定寸法に沿ってユニットごとに設計する

各ユニットに想定する荷重を考慮して補強や締結方法を設計

必要な購入品(木材・ビス・工具など)をリスト化

各ユニットごとの部品表(使用材料・長さなども含める)を作成

木材や組み立て補材、工具やツールなどを購入

必要であれば、購入時に加工サービスを使う(詳細設計済みが条件)

切断、穴あけ、表面処理などの順序をあらかじめプランニングしておく

工程プランニングに沿った手順で各部材を加工

ユニットごとに組み立て

ユニットごとに不具合がないかチェック

工程プランニング次第で表面処理を行う

ユニットを組み合わせて本体組み上げ

強度的な不足、危険性がないか全体をチェック

工程プランニング次第で表面処理を行う

負荷をかけて安全性チェック

尖ったカドや、鋭利な部分がないか全体をチェック

必要であれば補強部材の組付け

要所のネジ・ビスの増し締めとチェック

作成家具だけでなく、作業場・作業工具なども含めクリーニング →完成!

完成後も各部にゆるみがないか時々テック

非常に長いロードマップですが、STEP1~4は一部同時進行な部分があり、STEP6~9も一つのグループ作業ですので、結局は4段階くらいになります。

この中で、最終完成度を左右するのがSTEP2~4の「設計」に係るもので、ユニット組み立てでの手戻り(設計違いによるあと戻り)や、強度不足などはこの工程でほぼ決まります。

大型家具のDIYになるほど、詳細まで頭の中でイメージすることが難しく、スケッチを元にした手書き設計では、経験値が大きく完成度を左右します。

このブログで3D-DIYをススメ!ているのは特にこの部分で、より頭の中を整理しやすく干渉や部材の組み合わせがイメージしやすい3D-CADを使うことで完成度を高めることを目標にしています。

では、次項からロードマップに従ってすすめます。

ロフトベッド作成に向けて要件整理

自分設計のDIY家具を進めるにあたって、いきなり設計に着手することは、あとあと手戻りで再度設計が必要になったり熟慮できずに反省することになりがちです。まず、要件整理をして「ゴール地点」「着地点」を明確にしましょう。

子供部屋へのベッド作成に向けて要件整理がこちらです。

- ロフトタイプの1段ベッド

- セミダブルサイズ

- 階段で上り下りできる

- 寝相が悪いので物や人が落ちない

- まくら側に物置がある

- ベッド下は、座って遊べる程度の高さ

- ベッド上は、天井が近すぎない

- エアコンの吹き出しを妨げない

- 北まくらにならない

この要件を頭に置いて、「プランニング」に進みます。

部屋の採寸とプランニング

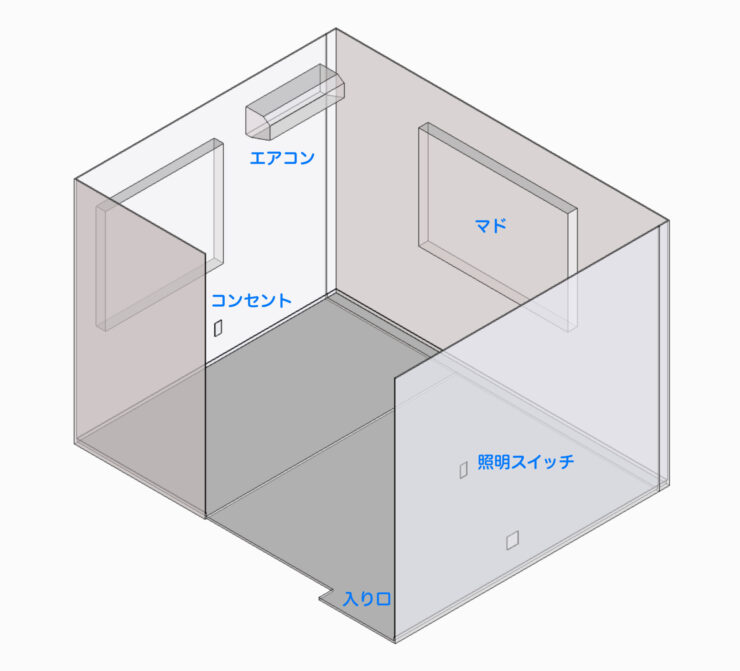

部屋に対して、どの方向に、どのくらいの大きさのベッドが入るかを検討するために、部屋の採寸をして3D-CADでモデリングしました。

(入り口の左側は手前開きの天井近くまでのクローゼット、なので前には何も置けない)

このモデルには、部屋の大きさはもちろん、コンセントの位置、照明のスイッチ、エアコンの概形、窓の位置(カーテンを閉めたでっぱり)などが実際に測定した寸法でモデルされていて、このデータさえあれば後々のコンセントを隠さないかや、エアコンに干渉しないかとかを立体的に検討することができます。「失敗したなぁ」っていう見当違いを極力なくすことができます。

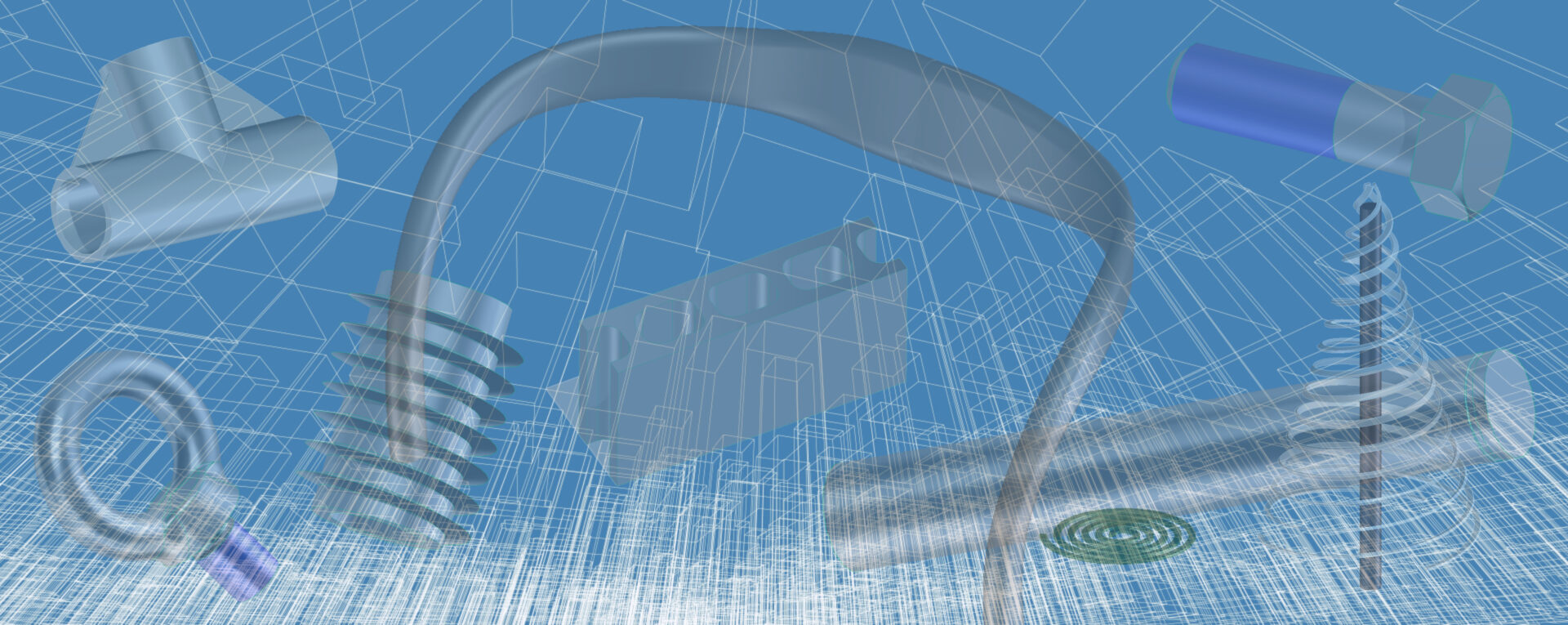

使用したのは、PTC社のCreo Elements/Direct Modeling Expressという3次元CADです。 このソフトは、すぐにダウンロードが可能で無償で提供されています。ダウンロードサイトはこちら(インストール後、ソフトを使用するには、PTC社へのアカウント登録が必要です)

少しこのCADの紹介をします。

私は、PTC社Creo Elements/Direct Modeling製品版CADを設計業務で使っていた経験があります。

このソフトウエアは、とにかく直感的な操作が可能で、まるで積み木を重ねていくような考え方で立体を作ることができ、どんどん複雑な部品形状を作ることができます。その部品を組み合わせて配置することで、実際に組み立てたように完成形をイメージすることができます。

製品版の基本機能そのままに、無償提供されている Creo Elements/Direct Modeling Express は、60点までの部品が作成できますが、今回の子供部屋の部品点数でも60点を超えることはありませんでした。家まるごとは難しいですが、DIYのテーマごとや、部屋ごとのモデルにすれば「十分使える」3D-CADです。

気になるのはインストールするパソコンのスペックだと思いますが、この Creo Elements/Direct Modeling のすごい所は、そこそこのパソコンスペックで十分に動作・設計ができるところです。今私が使っているパソコンは、1.3kgほどのモバイルノートパソコンで11万円弱くらいで購入したものですが、普通に設計できます。(CPU内蔵のグラフィックで設計出来ていて、3次元CADにありがちなOpenGL推奨なんてことはありません。)

このソフトウエアの簡単な使い方を、下記のブログで紹介しています。この機会に3D-CAD設計にチャレンジしてみては如何でしょうか? 例えば、DIYの内容について家族から意見を聞きたいときなど、完成形を口頭でイメージしてもらうのは難しいですが、画面上の立体を見てもらえば理解が確実に進みます。DIYの完成度を高めることもできるし、家族の味方(結構重要!?)が増えるので、完成したときに満足度がかなり高くなります。

いよいよ設計前の最終プランニングをします。プランニングといっても企画書を作ったりプレゼンをするわけではないので、箇条書きにする程度です。今回のロフトベットを作るDIYでは、下記の計画を立てました。

子供部屋にセミダブルロフトベッドを作るざっくりした計画

- 大きさ

天井高が2400mmなので、ベッドの寝る高さは1200mm程度

一般的なセミダブルのマットレスは、1200x1970mm、厚み200mm程度

ベッド下は極力空間を残す(柱を多くしない)

この中で出来る限りフットプリントを小さくする - 必要な材料

木工材料は2x4材料を基本で使う 38x89mmの断面サイズ

1x4、2x6などを適所で使う

締結のためのコーススレッド各種 呼びは4.2以上を使いたい

重さを支える箇所の締結はM8の六角ボルトとオニメナットを使用

材料の切断は丸ノコを使って寸法を出す - 作業用の部材と必要な工具

作業台、養生用プラダン、延長コードなど

丸ノコ本体、サンダー本体、電気ドリルなど

丸ノコ刃、ドリルやボアビットなど

クランプ、直角ガイドなど - 塗装

クリアニスやオイルなど

色塗装はせず、ナチュラルな感じで仕上げる - おおよそのコストと工期

工具、ドリルやサンドペーパーなどで5万円

木工材料、締結材料などで5万円

工期、材料購入から2か月ほど

簡単なプランですが、こうして設計に入る前に「プランニング」でイメージを膨らませることで、モチベーションを高めることができます。

Google AdSense 広告

いよいよ構想設計から詳細設計へ

ここから設計に入ります。でも、かしこまって「設計するぞ!」と身構えると、何から進めたら(描いたら)いいのか解らないと思います。まず始めることは、寸法の決まっているものを描いてみて、そこから周りに広げていくのがおすすめです。

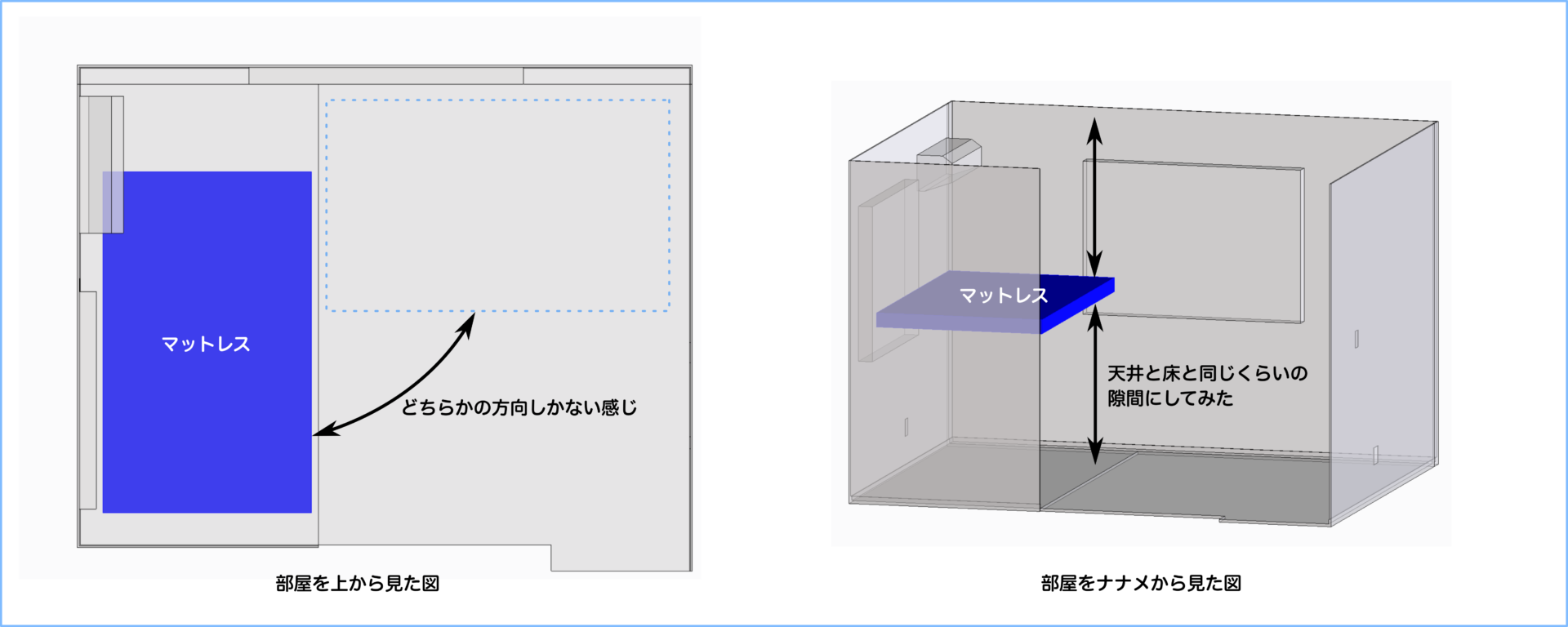

私の場合は、寸法の決まっている「マットレス」から描きました。そしてその周りを描いていく感じです。ここでのポイントは、完璧でなくてよい!と考える事です。設計といっても、初めは構想設計をする段階です。あれこれと描いては消して、ブラッシュアップしていくのが完成度向上への近道となります。

- マットレスを描く

部屋を採寸して絵描いたモデルの中に、マットレス(1200x1970x200mm)を描いてみました。

描いてみると、部屋に対してマットレスが結構大きく見えます。このマットレスを支えるベッドフレームですから、部屋を占領するのが目で見て感じ取れます。ベッドの方向は2種類から選べそうですが、点線で書いた方向は、エアコンからの吹き出し方向に直方向でダメだろうし、入り口から入って正面にベッドが見えると、部屋が狭く感じると思い、青で書いた方向に決めました。高さは、天井高のちょうど中間にとりあえず配置しました。

マットレスを配置した後、設計は下の順番で進めました。

- すのこベットを描いてみる

1×4材をマットレスの下に並べる(足が絶対抜けない幅にする)

1×4材だけでは折れるので、中央に支える梁を配置(2×4が妥当かな?という程度)

すのこベッドとして独立する程度のフレーム一体にしてみる(2×4で枠を作る感じ)

天地長さは不確定要素なので、とりあえずマットレスだけをカバーする大きさに - 頭側の棚を描いてみる(ヘッドボード)

頭の上には、目残債時計、スマホ、読みかけの本…イメージを膨らませる

文庫本が置ける大きさがあれば大丈夫だろうと材料板を決める(1×6にした) - すのこベットを支えてみる(足を付ける)

すのこベッドとヘッドボードを同時に支える柱構造にしてみる

足側は、とりあえずヘッドボードの柱を適当なところに置いてみる - 転落防止の考慮をする

寝ている高さから30センチ程度の高さをカバーすれば良いか?

間を抜ける心配があるが…まとまらないので先送り… - 全体を支える補強を入れる

太めの足で支えている以外に必要かどうか、ベッド下に入る妨げにならないようにしたい

とりあえず、窓側に1本支える柱を描いておく(すのこベッドを5本で支える状態) - 階段を描いてみる

階段の予定のところ、比較のためはしごも描いてみる

→はしごからマットレスに乗り移る開口部の設計が面倒な予感

→足側からベッドに入るようにすれば、転落防止を開口させなくてよい

なだらかにすると大きい面積を食うなぁ(収納棚と兼ねることにする?面倒…)

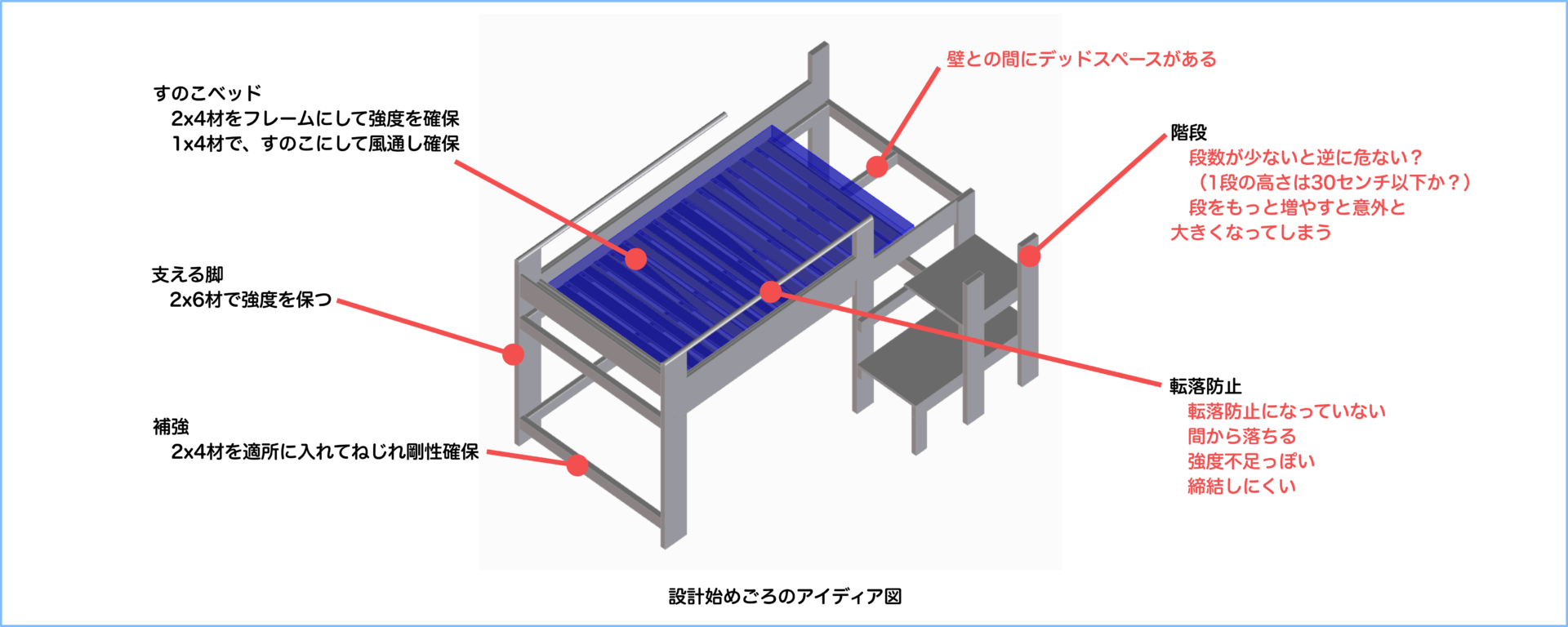

ここまでの思惑で画面上に現れた形状はこんな感じ…

構想設計を重ねながら、ほぼ動きがなくなってきた(設計が固まった)ユニットから詳細設計を進めます。3D-CADを使った設計は、未確定でも寸法を与えないと形状にならないため、構想設計と詳細設計の境目があいまいで「構想設計をしながら詳細設計も進んでいる」ことになるので、詳細設計は周辺パーツとの干渉や位置合わせ、接する面の確認などで終わる箇所も多くなります。

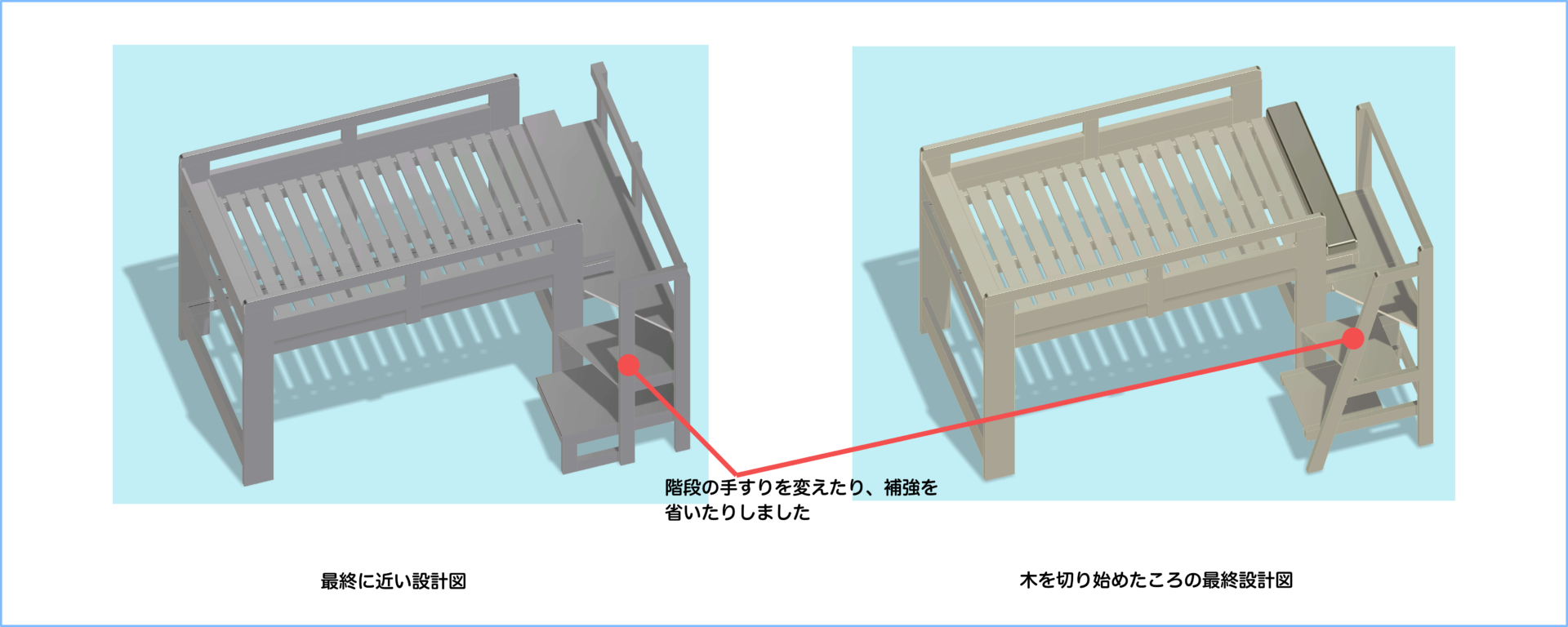

設計を続けて、ひとまず完成かなぁと思ったタイミングの画面上の状態が下図左です。詳細設計も進んでいて、各部材の寸法がキリの良い数字に丸まっている状態です。

その3Dモデルの寸法が切るの良い寸法かどうかで、詳細設計が終わっていない(忘れている)判断が出来ることもあるので、私はできる限り詳細設計では寸法を丸めるようにしています。

そして実際に木材を購入しだした頃には、右の図に変わりました。その日の気分で想いが変わったり、実際に木を切り始めると実物から感じる木の太さや強度の具合で考えが変わることもあります。

DIYの設計は、こうでないとダメ!という決まりがないので、どんどん変えていけるのが面白い所です。

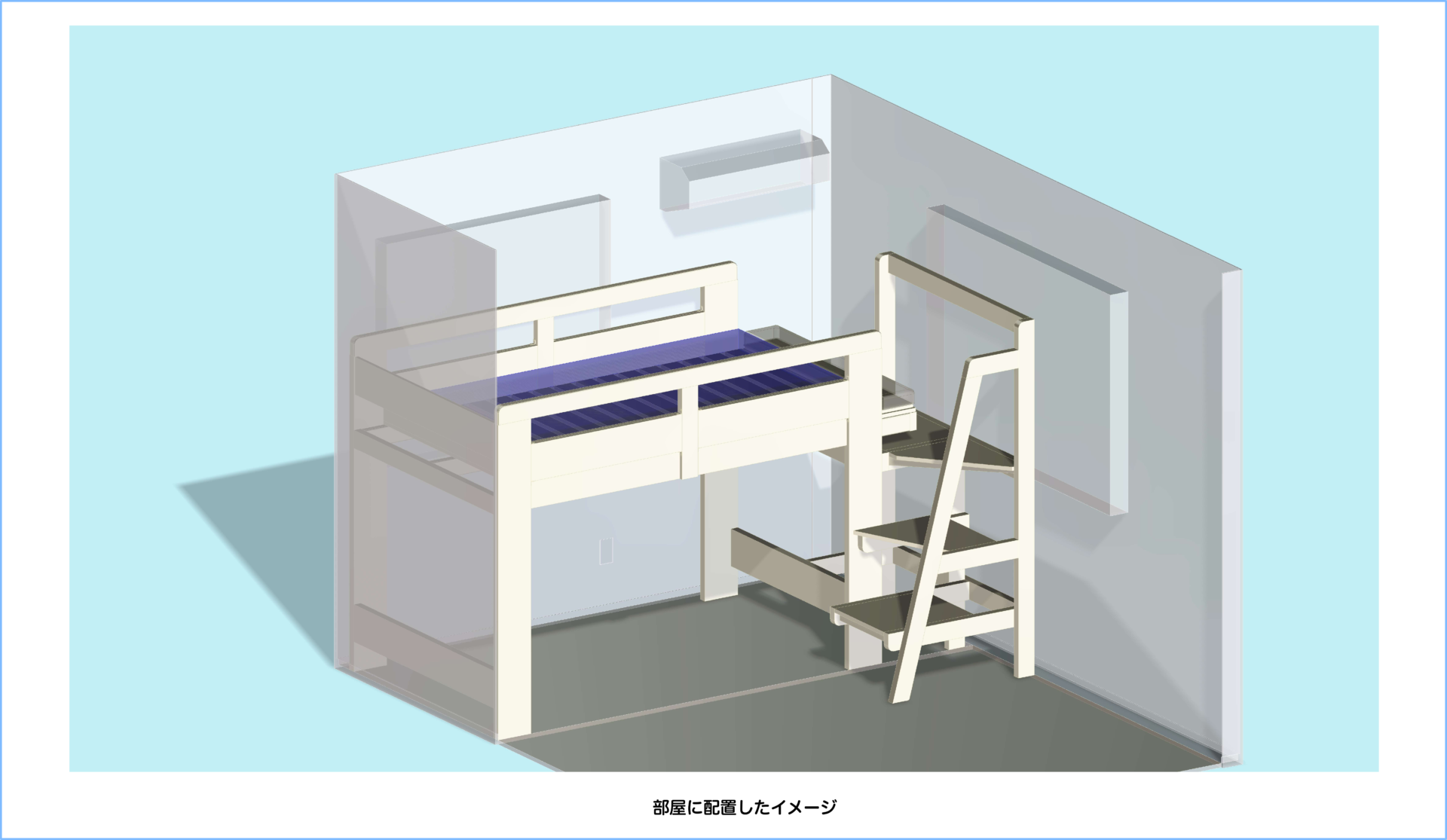

部屋に配置したのがこのイメージです。上り下りの階段を折り返し(らせん風)にして、足元側からベッドに乗り込むことにしたので、登り口を部屋の端に寄せることが出来ました。そのおかげで、ベッド下の行動範囲を広く保つことが出来たと思います。はしごで上り下りをすれば、もっと省スペースになりますが、手すり付きの階段なら、寝ぼけて足を滑らせるリスクを少しでも少なくできるのではないかと思います。

これで、ひとまず詳細設計は終わりました、ただ何度も画面を眺めて気付くことがあれば直していけるのが自分設計の良い所です。

詳細設計が終われば、必要な木材の本数と長さ、必要なボルトの長さと本数などをリストにしてホームセンターに買いに行くことになります。次の記事では、今回のロフトベッドを作るタイミングで新しく買い求めた工具類と便利グッズを紹介します。

【資材購入編】家具をDIYするなら揃えたいアイテム・道具・工具はこれ!設計が終わったらいよいよ資材購入へ へ続きます。

アフィリエイト広告

この記事へのコメント