2020年春にhpダイレクトプラスで購入した軽量薄型ノートパソコン。5年経過してもまだまだ現役で活躍していますが、1年ほど前から気になる症状が出てきました。はじめはキーボードの右手を置くポジション付近が盛りあがりはじめ、徐々に進行してディスプレイがピタッと閉じない状態になり、あぁバッテリの膨張ね…って、ぼんやりどうにかせんとなぁ…と思う事数か月。

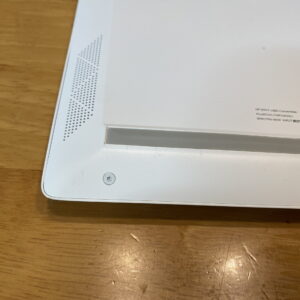

ここ最近の最終的な状態ではカバーのはめ込みを内部から外してしまう勢いで、破裂の恐怖を感じるくらいにまで成長しました。この頃には、使う時には座りが悪くキーボードが打てない状態で、もちろんディスプレイは閉じず無理に押さえると液晶パネルを割りそうな状態…。

5年前のパソコンとはいえ現在も不満なく使えているパソコンなので、内部から破壊されて使えなくなるのは困るので、修理することにしました。この症状は先にも書きましたが、疑う余地なく「リチウムポリマーバッテリー」の膨張で、通常の使い方でも劣化が進行してバッテリーパック内部でガスが発生するほか、過放電(0%で長期放置)・過充電(100%でも常時電源接続放置)などで進行が早まったりするようです。ちなみに、こんなパンパンの状態でも「充放電」は問題なく行え、著しくバッテリの持ちが悪いとか感じることもなく普通に使えていました。

交換?取り外し?

問題解決は3択?

メーカー交換

正常稼働中のパソコンでバッテリー交換をしたい場合、販売元に修理依頼する方法が正攻法ですが、すでに購入から5年経過しているうえ、hpが提供してくれている「バッテリ交換サービス」も登録・購入していませんでした。通常の内蔵バッテリ交換をメーカーにお願いすると3万円ほどの費用で対応してもらえるとホームページに記載されていますが、このパソコンの購入値が10万そこそこだった(当時はRyzen7搭載パソコンが激安だった…)ので、割合として躊躇する価格です。

バッテリー取り外し

ノートパソコンはバッテリーを内蔵していることが多いですが、そのメリットは「コンセントがない場所でも使える」こととか「停電しても大丈夫」なことが挙げられます。しかし、このメリットを放棄すれば、常に電源を接続することでバッテリを取り外しても普通に使うことができます。(モバイルパソコンなのに…)

パンパンに膨れて内側から破壊するのを防ぐためにバッテリー外して使う。のもありかな…と考える事もありました。

自分で交換

しかし…バッテリーを取り外して使うには「どのみち分解して取り外さないといけない」ため、どうせ自分で分解するなら新しいバッテリーを取り付けるのもありか…となってしまうものです。純正バッテリを探したところ純正部品専門店で1万円ほどの価格。互換品となると6000円~ほどで手に入りそう。どのみちメーカー保証は切れているので自分で分解・交換したところで保証は変わらず、リスクは分解・組み立て時のプラスチックや配線などの破損と組み立て後に正しく動かなかった時の修理をメーカーに頼れないこと…。

また、純正バッテリと互換バッテリの差は「信頼性」だけ。メーカー純正品と互換品は構造・制御回路などはほぼ同一ですが、パソコンメーカーが採用するうえでいかに多岐にわたるテストを経るか、また安全回路を何重にするかなど、パソコン・バッテリメーカーがどこまで信頼性を担保するかの違いです。一方、互換バッテリを販売するバッテリメーカーも「故障して発煙・発火」が散発してしまえば、メーカーの存在が危ぶまれるくらいの大問題になるので、ある程度歴史のあるメーカーなら安全性を軽んじて100%低価格に振ることもありません(この点、安いだけで歴史のない売り逃げメーカーは危険カモ…)。

20年ほど前までは…

ノートパソコンのバッテリーは消耗品であることが当たり前で、30年前では東芝・デル・IBMなどノートパソコンを製造しているメーカーは「交換できるバッテリーパック」を採用しているのが普通でした。当時はCPUの性能が毎年倍々ゲームのように向上していたので、そもそも長くパソコンを使うことが厳しい面もあった(まぁ遅くても我慢して使っていましたが…)のに、今と違ってバッテリパックが交換できる構造になっていたのは皮肉なものです。私の記憶で鮮烈に覚えているのは、MicrosoftのSerfaceがメモリー、HDD(SSD)、バッテリーなどを一般ユーザーが一切触れない(換装できない)状態で発売されたことでしょうか…。

ちなみに現代でもマウスコンピュータやエプソンダイレクト、東芝などで、ユーザーがバッテリーパックを交換できるタイプのノートパソコンを販売しています。散見されるのが「お客様のリクエストにお答えして…」というセールスポイントなので、少なからず要望があるのだと推測できます。

最終判断

結局、バッテリが異常膨張して座りの悪いパソコンを酷使して、口コミやメーカーサイトを閲覧、その中で信頼性の高さそうな「互換バッテリ」を購入して、自分で交換することにしました。購入したのがこちら。

株式会社Weagleという会社が、WorldPlusというブランドで販売している商品で8年以上の実績があるようです。8年の実績の中で信頼性の高い製造元や品質管理体制がそれなりに確保されているであろうとの憶測だけで購入しました。調査する中では、どこのメーカーかブランドか解らない激安ノーブランドもありましたが、チャレンジする気は起りませんでした。(憶測とは「不確かな根拠をもとに推測すること」という意味です。つまり自己判断。。。)

ちなみに互換バッテリーを見つけた方法を記載

hpのノートパソコン互換バッテリーというキーワードだけでは必要なものを特定できないこともあるので、調べた方法を明記しておきます。

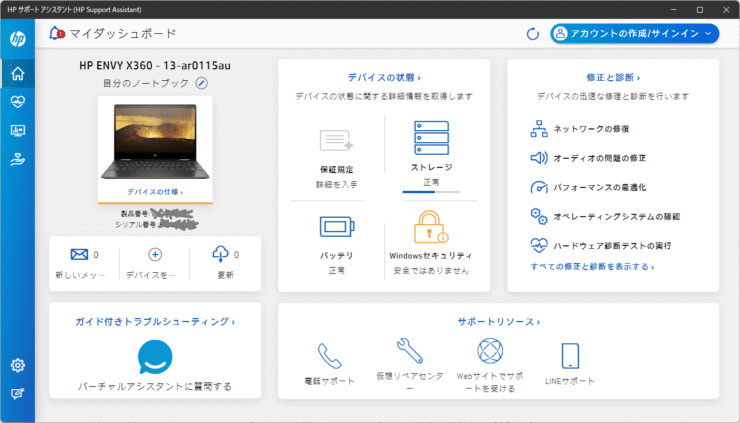

確認一つ目パソコンの「型番」か「製品名」を、HPサポートアシスタントを使って調べる

確認二つ目バッテリーの「型番」を、HP Hardware Diagnostics Windowsを使って調べる

このバッテリーの型番をメモしておいて、「型番 + 互換バッテリー」などで検索したり、Amazonとかで「型番」を入力するとそこそこ絞れます。その商品の詳細で、バッテリーの対応モデルに明記があるかで判断しました。口コミはアテにはならないものの、時々参考になることも書いてあるので少しは目を通しました。

交換作業

普通に届いた(国際郵便ではなく…という意味)ので、早速交換したいところですが…。旧タイプのバッテリ交換できるようなモデルは、外すべきネジの近くに矢印が刻印されたりして解り易かったものですが、このモデルはゴム足の下に計6本のネジが隠されていて、他にも見えるネジ(2本)は、イタズラ防止ねじと言われる、トルクスが使われています。トルクスビスは、マイナスドライバーで無理やり外すことは経験上ほぼ不可能で、素直にトルクス用ドライバーを購入しましょう。私はダイソーで対応サイズのドライバーを買いました。

ちょっと待って!!裏カバーの取り外しの前に…

まず分解の前に「どうしても無くなると困るデータ」を外付けメモリー媒体にコピーしておきましょう。USBメモリーやポータブルSSDなど安価で大容量の記憶媒体が多くあります。万一、分解・交換後に起動しなくなったとなれば困るのは自分なので、念のため用意した方が良いです。ユーザーデータのバックアップにも使えるので無ければ購入することをお勧めします。また、バッテリーの放電を可能な限りしておきましょう。(←バッテリー駆動にして全画面で動画再生すれば短時間で放電できます。)

分解

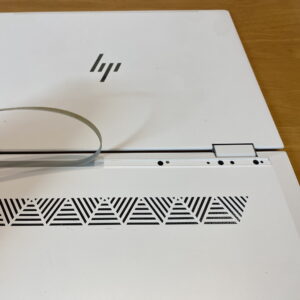

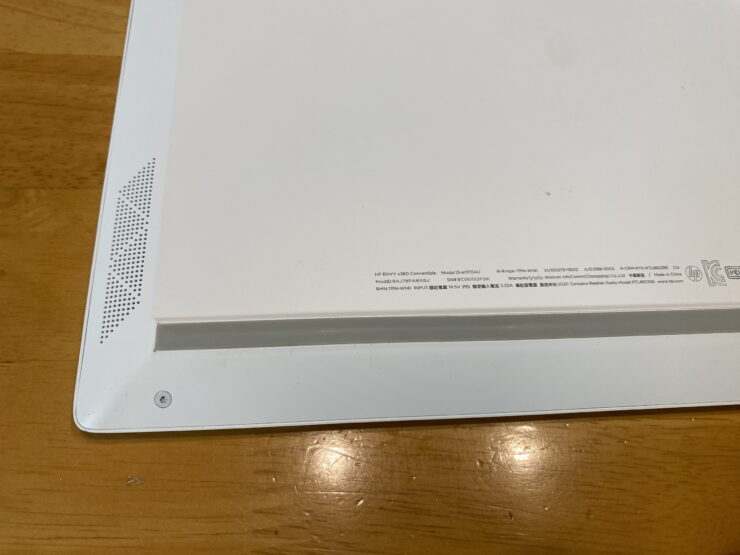

1.ゴム足に隠されたビス6本と、トルクスビス2本を取り外す

ヒンジ近くのゴム足側には4本のビスが隠れています。ゴム足の外し方は、先のとがったピンセットのようなもので端にきっかけを作り、粘着部に触れないように指でつまみながら、ゆっくりとはがします。この時、ゴム足側に両面テープがとどまるように(本体カバー側に粘着テープが残らないように…)注意してはがします。ここで慎重に作業して、粘着テープに指紋やごみが付かないようにすれば、テープを張り替えないで使えます。そのため、外したゴム足は粘着部に注意して保管しておきます。ゴム足が外せれば4本のネジの頭(プラス頭)が見えるので、外します。

ヒンジとは逆側のゴム足も同じようにはがします。こちらは2本のビスが現れるので、+ドライバーを使って外しましょう。ちなみに、ヒンジ側、逆側2本のゴム足に隠された合計6本のビスは同じ太さと長さのもので、混ざっても問題ありません。

トルクス(星型)ビス2本は、トルクス用のドライバーを使って外します。

カバーを外すのに外した8本のビスはいずれも小さいので、無くさないように小皿などに入れて保管すると安心です。

2.裏カバーの外し方

裏カバーは、ヒンジ側からツメを外していくとうまく外れます。カバーと本体側のスキマに何らかの樹脂製の薄い板を差し込んで、引っかかっている部分を外します。良くギターピックが使われますが、そのために楽器屋さんに行くのもどうかと思うので、100均で樹脂製のヘラ(シールはがしなど)を購入するとか、いらなくなったカードのカドを斜めに削るなどして、プラスチック製のツールを使って作業しましょう。間違っても金属製の工具(マイナスドライバーやカッターナイフなど)で作業しないで…たいてい製品側が負けて、大きな傷がつくばかりかケガをする可能性もあります。

1か所外せれば、次々その隣のツメを外していけば外すことが出来ます。注意点は、カバーを引っ張って開けようとせず、引っかかっているツメを外すことに意識を向けることです。

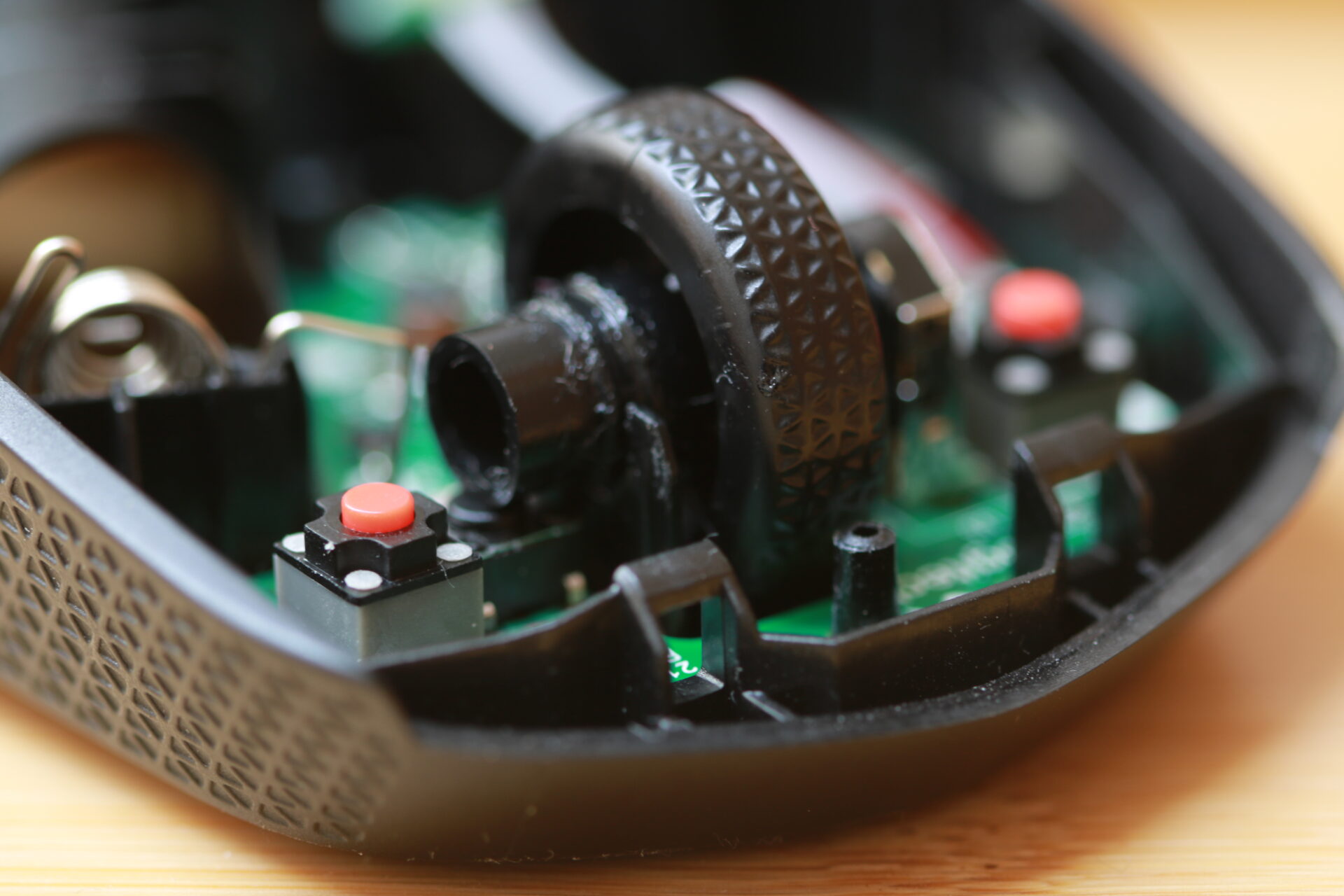

現れたのはパンパンに膨らんでいる純正バッテリー…今にも爆発するのではと思う位の、はち切れんばかりの姿に恐怖を感じます。

まずはすぐにバッテリーを外そうとせず、裏カバーを外した時にツメの破損がないか、配線をひっかけていないかなどの視認をします。また、バッテリーを外す際に接続されているコネクタとねじの確認、ばってりー脱着時に影響のありそうな配線がないか見ておきます。念のため写真を撮っておくのも良い方法です。

3.バッテリーの交換

取り外しでのトラブルが無ければ、バッテリーの交換をします。まず取り外しは、M2×3.5と印字された4か所のネジを外します。次に、バッテリー下側のプラスチック外周に配線が留めてある部分を線を引っ張らないようにして外します(引っ掛かりを外す程度の感じ)。最後に、コネクターを外します。コネクターは引き抜けば外れるタイプでした。

外したバッテリーの裏側にはくっきりとキーボードを持ち上げた痕跡がありました。

3.バッテリー状態のリセット

バッテリーを外した状態でパソコンを起動させます。これは、パソコンに記録されたシステム状態をリセットするのを目的としています。バッテリーが膨張した状態でも問題なく充放電できていましたが、例えば劣化で最大容量を90%と認識して充電を止めるような制御をしている可能性もあるので念のためバッテリー未接続の状態にリセットするワケです。

その方法は、ディスプレイ側を下にして90度までキーボードを開き、裏カバーを外してむき出しになった本体内部に触れないようにPCを設置します。ACアダプタを接続して電源をON、デバイスの状態が変わったことをシステムが感知し、英文で「CMOS」とか「Reset」とかを含んだ文章が表示されます。15秒以内にエンターキーを押して状態を更新&再起動させます。その後、先の画面は表示されずにWindowsが起動しますが、何もせずシャットダウンさせて、ACアダプタを外してしまいます。

少し前まで電気が通電していたので、回路中の電気のショートを起こさないように注意しながら作業するか、30分ほど放置してから作業します。放置といっても組み立て方を忘れないうちに作業再開がおススメです。

では新しいバッテリーを取り付けましょう。バッテリーのコネクターはバッテリーを固定してからだと差し込みにくい場合があるので、コネクタを差し込んでから固定しても良いですし、作業性が悪くなければ固定してからつないでもかまいません。バッテリーの固定、コネクタを接続出来たら、下部の配線を元通りにしておきます。

4.掃除

せっかく裏カバーを開けているので、ホコリの除去をしましょう。どの機種もたいてい冷却のためのファンが内蔵されていると思います。その吸気口やファンのハネなどに積もったほこりを優しく掃除機で吸い取りましょう。使い古しの歯ブラシなども有用ですが、強くこすらず優しい作業を心がけてください。掃除と言えば、エアーダスターで吹き飛ばす方法もありますが、電子機器が対象の場合、8割くらいのホコリは外に吹き飛ぶものの、残り2割くらいのホコリが内部の奥まったところ、基板の奥などに押し込められる事があるので、私はエアーダスターは使わないようにしています。ホコリの中に導電性の繊維などが混じっていればショートの可能性も出てきてしまいます。

ついでにSSDも交換するならこのタイミングです。頻繁にカバーを開けることは無いので一度の開封で済ませるのがおすすめです。

5.動作確認

最終的に裏カバーをはめ込んで、ねじ止めする前に動作確認をしておきましょう。バッテリーを外して電源を入れたときと同じように作業して、システムが変更されたことを確認し、15秒以内にエンターキーを押して再起動を待ちます。Windowsが立ち上がりログインしてバッテリー状態が「充電中」であるか、スピーカーから音が鳴るか(左右)を確認しましょう。起動確認が終わったら最後に元通り組み立てます。

カバーのツメを折らないように端から順番にはめ込み、取り外したネジを締めます。細いねじなので必要以上に締め付けないようにしましょう。(ドライバーを手のひらで握ってギュっと締めるのではなくて、指先でドライバーを保持して指先の力だけでキュッと締める感じ…解りにくいか)

最後にゴム足を付けます。もしゴム足の両面テープの粘着力が無くなってしまった場合や、うまく剥がせず破れたりグシャっとなってしまった場合は、手持ちの両面テープをゴム足の幅に切って元通りになるようにします。将来またカバーを開ける必要性があるかもしれないので、接着剤は使わない方が無難です。

ところで危なくないの?

さてバッテリー交換でパソコンのスペックが良くなることは無いですが、キーボードの変形や座りの悪さが解消したことで使い勝手が良くなりました。元に戻ったというべきですけど…。互換バッテリーですが容量的にも違いは感じす、交換前と何ら変わりなく稼働時間が確保されています。充電に過度に時間がかかるとか発熱があるとか気になる問題はありませんでした。

ただし、あくまで自己責任で…という話にはできない問題もあります。現在、モバイルバッテリーが原因と考えられる発煙、火災がニュースで伝えられています。特にモバイルバッテリーは、誤って落下させたり鞄の中での放電で高温にさらされるなど使用環境が厳しいため、今回のノートパソコンの互換バッテリー交換とは条件が違います。とはいうものの、ノートパソコンの発火事例があり、バッテリーは可燃性の材料を使っているのでそもそも論として危険物であるとも言えます。そのため、保護回路、充放電の精密な制御がメーカーの保証内かどうかは大きな安全要素です。(モシモの事態の事後保証にとっても…)

こういった背景の中で、低価格だけに振り切ったバッテリ製品を一度の生産分だけで売り逃げするような中華ノーブランド商品は信頼性が高くないと判断する方が安全だと私は思います。ただ、こんな判断は全くアテにならないので、実質的には製品(本体)メーカーが保証しているのを信用するのが最善ということになります。安全をお金で買うと割り切って、メーカーが使用を控えるように指導しているなら「使わない」、それを使いたいなら「保証がある修理」をする。それが出来ないなら、新しいのに「買い替える」が正解となります。つまりこの記事は不要…ってことで…。

この記事へのコメント